講座・ワークショップ詳細

この講座・ワークショップは終了しました。

【事業報告】第69回企画展「墨で語る書家―山口剛介・新渡戸仙岳・太田孝太郎―」

令和6年(2024)は、書家・山口剛介の没後90年にあたることから、書家という共通点を持ち出身地の盛岡で活躍した山口剛介・新渡戸仙岳・太田孝太郎の業績を紹介する第69回企画展「墨で語る書家—山口剛介・新渡戸仙岳・太田孝太郎—」(会期:令和6年6月22日~9月1日)を開催しました。

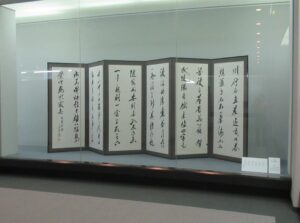

■山口剛介(1857~1934)は、刀岡・口剛の名で書家として知られるほか、漢詩人、俳人としても活動しました。岩手県尋常中学校や岩手県師範学校に在職し、教員の経歴も持つ剛介は、新渡戸仙岳とともに近代の郷土における書家の双璧をなすと評され、寺社の扁額や記念碑の書を多数残しています。また、「五雨酔客」、「刀岡酔客」を自身の署名に使用しているとおり酒を好み、酒席で依頼された書も多く残されています。本展では、剛介の辞令、漢詩草稿、落款、大胆で力強い筆致の書などを展示しました。

書・漢詩・落款・硯など 屏風「菜根譚」左隻

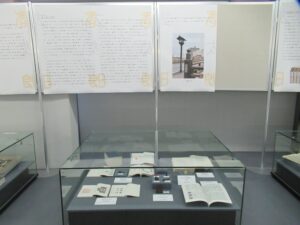

■新渡戸仙岳(1858~1949)は、明治時代を教員として過ごし、気仙地方の赴任を経て盛岡高等小学校校長や盛岡高等女学校校長を歴任。その傍ら、篷雨(ほうう)、非仏、宏堂の号をもつ俳人・書家であっただけではなく、南部絵暦の研究をはじめ幅広い郷土の歴史に精通した郷土史家でもあり、仙岳の蔵書は「新渡戸文庫」として残されています。看板「馬検場」、扁額「南昌荘」など仙岳の書は数多く残されています。本展では、仙岳の書簡、書、看板「南昌荘」(いわて生協 南昌荘蔵)、印譜などを展示しました。

仙岳の書・印譜・筆など 看板「土澤屋」

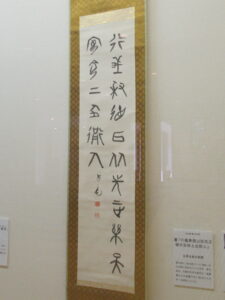

■太田孝太郎(1881~1967)は、盛岡貯蓄銀行取締役、岩手日報社取締役社長、盛岡銀行頭取などの要職を務め、横浜正金銀行の天津支店勤務時に現地で中国古印を収集、金石文への理解を深めました。金石学における孝太郎の知識と研究は、太平洋戦争終戦の直前に国の重要美術品に認定されたことにより金属供出を逃れた中津川架橋の上ノ橋擬宝珠の保存に貢献しました。本展では、孝太郎が収集した中国古印や印譜集(ともに岩手県立博物館蔵)や孝太郎が編纂に関わった『南部叢書』ゲラ刷り、篆書や隷書など古い書体を得意とした孝太郎の書などを展示しました。

孝太郎旧蔵の中国古印 書軸「行義秉徳以從先正…」

◆第69回企画展「墨で語る書家—山口剛介・新渡戸仙岳・太田孝太郎—」展示資料一覧◆

企画展関連関連事業

企画展開催初日の令和6年6月22日(土)、岩手県立盛岡第三高等学校書道部による書道パフォーマンス「今を生きる私たち」を実施しました。晴天のなか、書道部の皆さんは100人の観客を前に堂々と力強い書道パフォーマンスを披露してくださいました。

令和6年7月7日(日)、企画展関連講座として山東大学文化遺産研究院教授の劉海宇氏を講師に招き「太田孝太郎の中国金石資料収蔵とその蔵品著録―書家としての原点―」と題しご講演いただきました。孝太郎の中国古印収集について古印及び印譜の詳細、これらの古印に対する中国国内の評価など中国と日本の両国で研究をされている劉氏ならではの興味深い話を聞くことができました。

令和6年8月24日(土)、企画展担当である当館主任学芸員の河野聡美を講師に学芸員講座「3人の書家」を実施しました。講座では、本展で紹介する3人の先人の業績を中心にテーマである書にも触れながら、教員・漢詩人・俳人・郷土史家・銀行員・会社役員など多方面で活躍した山口剛介・新渡戸仙岳・太田孝太郎の足跡について紹介しました。

このほか、当館企画展示コーナーにて担当学芸員による展示解説を令和6年6月30日(日)と8月11日(日・祝)に実施しました。

企画展をご覧いただいた皆さま、ご来館ありがとうございました!

講座・ワークショップ一覧に戻る