講座・ワークショップ詳細

この講座・ワークショップは終了しました。

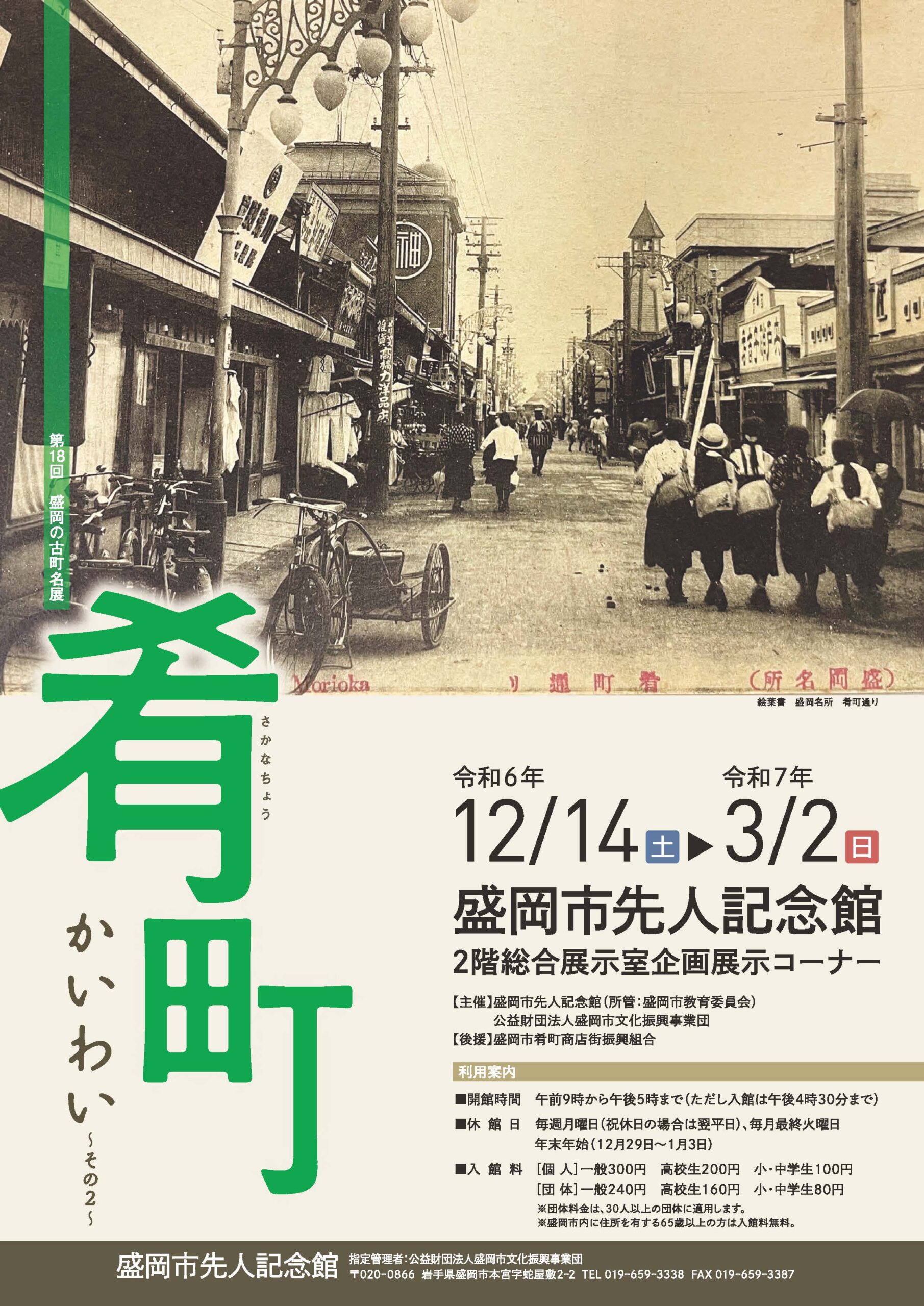

【事業報告】第18回盛岡の古町名展「肴町かいわい その2」

□令和6年12月14日(土)から令和7年3月2日(日)まで、盛岡市肴町の歴史とゆかりの先人を紹介する古町名展を開催しました。肴町商店街は、盛岡の中でも歴史のある古い商店街のひとつです。今回は、肴町の老舗である永卯、平金商店、村源薬局、イズミヤ、スズエ印房、川徳を貴重な資料とともに紹介しました。ゆかりの人物として永卯の佐々木卯太郎(ささきうたろう)、俳人の佐藤春又春(さとうしゅんゆうしゅん)、泉屋(現イズミヤ)本家の大信田落花(おおしだらっか)、御幸新道を作った菊池金吾(きくちきんご)、岩手毎日新聞を創刊した髙橋嘉太郎(たかはしかたろう)を紹介しました。

■永卯(ながう)

弘化年間に創業した老舗の永卯。その2代目の佐々木卯太郎は店を盛り上げたほか、第九十国立銀行(のち株式会社第九十銀行)の頭取も務めました。当時の店の様子がわかる「諸用日記」、看板、はんてんのほか、第九十銀行(現もりおか啄木・賢治青春館)の建物が新築落成した際に渋沢栄一から贈られた「株式会社第九十銀行」の書を展示しました。

渋沢栄一の書「株式会社第九十銀行」(永卯蔵)

■平金(ひらきん)

平金のはじまりは、近江高島郡大溝(滋賀県高島市)から盛岡に来た近江商人です。代々、様々な商いを経験しながら、明治20年(1887)に「平野金八商店」を開店、翌年には肴町に店を移しました。今回は、平野家が盛岡藩から拝領した貴重な裃(かみしも)や、箱の中に掛け子となる内箱をかけて硯(すずり)や水入れを収納できる「かけ硯」など、当時の商売の様子が垣間見える資料を展示しました。

平金の風呂敷、裃【写真左】、平金のかけ硯【写真右】 (いずれも株式会社平金商店蔵)

■川徳(かわとく)

盛岡の老舗デパートとして親しまれている川徳は、昭和55年(1985)までは、現在のmonakaの場所にありました。明治8年(1875)に「川徳呉服店」として川村徳松が肴町に店を構え、徐々に規模を拡大し大きな百貨店となりました。川徳のロゴがはいったおかもち、風呂敷、大食堂で使われていた食器などを、川徳の懐かしい写真とともに展示しました。

川徳のおかもち、風呂敷(株式会社川徳蔵)【写真左】、川徳の湯飲み茶わん、シュガーポット (佐藤裕弥氏蔵)【写真右】

□会期中に下記のイベントも開催しました。

■「永卯さんに聞く」 2025年1月25日(土)

展示で紹介している肴町の老舗「永卯」から佐々木健二さんをお招きして、代々伝わる永卯のお店のこと、佐々木家の特別な年越の風習などを、企画展担当者との対談形式でお話ししていただきました。

■学芸員講座「肴町かいわいについて」

2025年2月22日(土)

担当学芸員が、展示で紹介した肴町の商店や人物についてさらに詳しく解説する講座を行いました。展示では紹介しきれなかったことや、お店から聞いたお話などを紹介しました。

■そのほか、1月18日(土)、2月8日(土)、最終日の3月2日(日)にギャラリートークを開催しました。メディアで取り上げていただく機会も多かったためか、最終日までたくさんのお客様で展示室が賑わいました。

□今回も、肴町に関係するたくさんの方々のご協力のもと、古町名展を開催することができました。快く対応してくださった商店・企業・組合の皆様、写真等をご提供いただいた施設の皆様、そして展示を見にご来館いただいた皆様、ありがとうございました。

講座・ワークショップ一覧に戻る